猿払

村道浜猿払エサヌカ線

猿払公園の夕暮れ

浜鬼志別

浜鬼志別

宗谷岬へ続く道

浜猿払にて

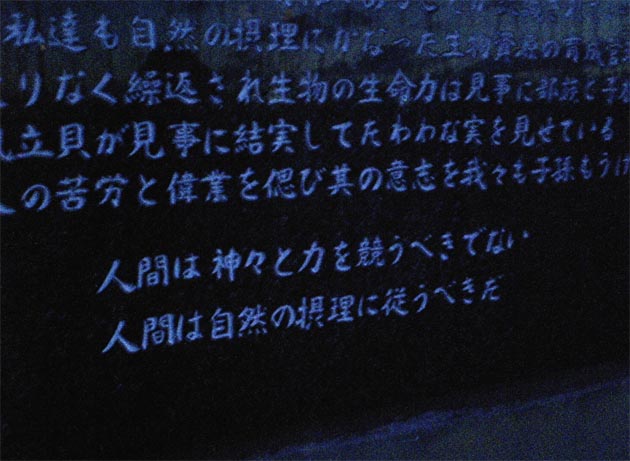

インディギルガ号遭難者慰霊碑

インディギルガ号遭難者慰霊碑

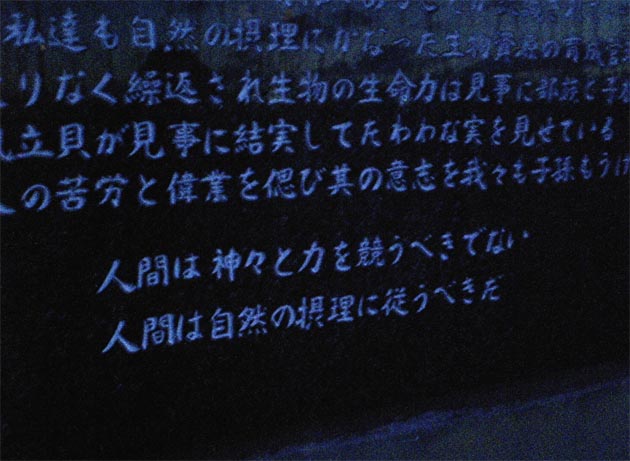

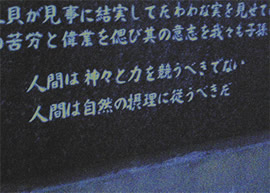

遭難者慰霊碑の碑文

日露友好記念館にて

一昨年の夏、ここに着いたのは、トレーナーとジャンパーを着込んでもまだ肌寒い夕暮れだった。テントを設営し終える頃にはすでに日も暮れ、それから僕等は稚内から買い込んできた食材でバーベキューをした。

食事のあと、残り火でコーヒーを沸かしながら、ロシアの難破船の話をした。第二次大戦も間際という頃、この猿払公園のある、浜鬼志別のすぐ沖で難破したロシア客船があり、厳寒の冬、何百体もの乗客の遺体がここの浜に打ち上げられたのだそうだ。対戦勃発直前で日本とロシアが敵対関係にあったにも拘らず、この地の住民は総力をあげて海難救助に取り組んだそうで、その慰霊碑と小さな記念館が、ここにある。

僕は学生時代、何度目かの北海道ツーリングでこの地を訪れた時に、その難破船の話を知った。その頃、まだここにはキャンプ場もホテルもなく、ひとけのない、黒いレンガ張りの記念館だけがポツリと建っていた。その中には当時の年表やら記録とともに、遭難者の遺品やら、筵のかかった遺体をあたり一面に並べた真冬の浜の写真などが、薄気味悪いほど、生々しく展示されていた。

そのなかでも、とりわけ僕を憔悴させたのは、何百という遭難者たち一人一人の顔写真だった。モノクロの死者たちの押し黙った数百の視線は、館内にたった一人の生者である僕に一斉に焦点していた。時折、強い風のうねりが低く共鳴して館内に響く。それは臨終に呼吸が止まる時の、最後の嘆息のように、「ウー」と響いた。「ウー」と響いては、また別の写真の口元から、「ウー」と吐き出される。その低周波は僕の体内までまっすぐに入り込んできて、胸元深く共鳴した。

彼等の吐息は四方から僕の心臓を取り囲んで、握り潰そうとした。僕はひどく息苦しくなって、冷や汗がでてきた。流氷だらけの海で溺れ死ぬ悶絶が、金縛りのように僕を捕らえた。僕は身動きがとれなくなる寸手のところで、あわてて記念館から飛び出した。

それ以降、夏毎の北海道ツーリングで、何度もここに立ち寄ることはあっても、二度と記念館に、足を踏み入れたことはない。

一昨年その事を思い出して彼女に話したのには、ひとつのきっかけがあった。そのきっかけというのは、その晩、キャンプ場に併設されているホテルで見かけた「祀り棚」だった。

テントを設営しながら、他のツーリングのグループと会話しているうちに、ホテル内の売店で帆立貝の直売をしているという話を聞いた。捕れたての帆立をバーベキューで、と言う話に彼女が乗気になり、それではと、僕がホテルまで買いに出かけた。

ホテルの玄関を入ると、右手に小さなロビーがあった。ロビーの中央にはショーケースのような造りをしたガラステーブルがあり、その中には模造のものらしき珊瑚が収められていた。ガラステーブルを取り囲むようにして、ソファーが配置されていて、数人の宿泊客がそこで談笑していた。

売店でホタテと缶ビールを買い終えて帰ろうとした時、ロビーにいた中年の女性二人が、ホテルの玄関の方を指さして、なにやら小声でヒソヒソと話をしているのに気づいた。二人ともやけに怪訝そうな表情をしているのが気になって、彼女達が指さしている方向を、僕も見た。

エントランスとロビーは二階までの吹き抜けになっていて、玄関の自動ドアのロビー側には、幅一メートルほどの、コンクリート打ちっぱなしの柱があった。柱は、吹き抜けを貫いて、二階の天井まで聳えていた。その柱の根元に、高さ五十センチ程で、幅は、柱の幅ちょうどくらいの、白木の箱が置かれていた。その木箱の上には、やはり白木でできた、高さ三十センチほどの祠(ほこら)が置かれ、塩やらお神酒やらが、供えられていた。その神棚というか、祀り棚は、およそこのようなホテルのロビーには似つかわしくなく、不自然に鎮座していた。

玄関の外に目を馳せると、国道を挟んで、すぐ目の前に、難破船の慰霊碑が立っていた。数年前、記念館で味わった、あの薄気味悪い感覚がよみがえり、鳥肌が立った。反響するうなり声が耳の奥で響き、心臓を握り潰される感覚におそわれた。祀り棚はロシア船の遭難者と短絡して、やはり出るに違いない、そして祀り棚は、その御祓いのために置かれているのだ、という想像に至った。

キャンプサイトに戻って、彼女とバーベキューを始めたのだが、突然蘇ったあの、胸元深く、心臓を鷲摑みされるような感覚が身体を離れない。食のすすまない僕を見て、もとより察しの鋭い彼女が、不自然に思わないはずはなかった。

「どうしたの、具合でも悪いの?」と、彼女は尋ねた。しばらく彼女は、僕を気遣っていたが、何を尋ねても、「いや」とか、「平気だよ」としか答えない僕に、次第に苛立ってきた。

「いい加減にしてよ。調子が悪いなら悪いで、はっきりして」と、ついに彼女が怒りだしたのは、食後のコーヒーを淹れている時だった。

僕は正直に、事の顛末を説明した。

「馬鹿じゃないの」と、彼女は吐き捨てるように言った。

祀り棚と幽霊の話にいたっては、

「そんなの出るはずない」と、怒鳴るように言った。

彼女は思いたったようにスックと立ち上がると、

「今からホテルに行って聞いてくる」と、大股に歩き始めた。

「何を?」と、あわてて追いかける僕に、

「出るか出ないかに決まってるでしょ」と、彼女は振り向きもせずに答えた。

彼女はホテルに駆け込むと、玄関脇の祀り棚を一瞥するなり、そのままフロントへ向かった。フロントのカウンターの中には、小太りの中年の男性が立っていた。スタスタと歩み寄る彼女に気付いた彼は、「何か?」といった意の微笑みを投げた。

「あの祀り棚は何のためにあるんですか?」と、彼女は開口一番に尋ねた。

ホテルのフロント係は呆気に取られ、言葉を失った。

「この人が」と、彼女は僕を指差しながら、

「この人がロシア人の幽霊がでるからだ、って言い張るんです」と、彼女は続けざまに言った。

フロントの男性は、しばし当惑しきった表情で、彼女と、その背後の僕とを交互に見据えた。

突然、彼は鼻息を吹き出しながら、笑いだして、

「あれ」と、祀り棚の方を指差した。

「神棚の後ろの柱、背の高さあたりから、上に向かって、龍みたいなシミっていうか、わかるかなあ?」と、彼は言った。

目を凝らして見ると、確かに、コンクリートの柱の中央あたりに、僕らの背丈ほどの高さから天井に向かって、幅10センチから15センチほど、塗装が窪んで、蛇のようにうねる、まだらに黄ばんだ模様があった。

フロントの男性はカウンターから出てきて、ロビーの中央あたりに立って、柱を見上げた。

「ほら、ちょうどこのあたりに立って見ると、光の加減で、頭もあって、昇り龍みたいに見えるでしょ。」と、彼は言った。

彼のすぐ脇に並んで見上げると、確かに、柱の模様は龍のようにも見えた。

「このホテルができて、三年目位から見えてきたんだけど、その頃からちょうど団体さんも沢山来るようになって、ありがたい、龍神さまに違いない、ってことでお祀りすることになったんですよ」と、彼は言った。

「じゃあ・・」と、横目で所在なさそうに尋ねる僕に、

「そう、インディギルガ号の話は関係なし」と、彼は笑って答えた。

「ほらみなさい、もういくわよ」と、彼女はペコリと頭を下げ、僕の後頭部を平手で叩いて詫びを促した。

「どうもお仕事中、申し訳ありませんでした」と、僕が深々と頭を垂れると、

「まあ、浜で幽霊見たって話もまるで聞かないわけじゃないけど」と、彼はにやけて言った。

「ほら、やっぱり」と、僕が再び活気づくと、

「もういい加減にして」と、彼女は怒りだして、ホテルを飛び出して行った。

その晩は、惨憺たる彼女の不機嫌をとりなしながら、バーベキューの後片付けを終え、疲れ果てて眠りについた。

翌朝の夜明け、相向かいに設営されていた彼女のテントのジッパーが開く音がして、僕は目が覚めた。

「おはよう」と、テントの中から声をかけたが、彼女は何も答えなかった。テントのジッパーを閉める音がして、彼女の足音が次第に遠ざかっていった。

テントから首だけだして、辺りを見回すと、後ろ姿の彼女が、海岸の方へ向かって、国道を渡ろうとしていた。空はどんよりと曇り、朝霧がたちこめていた。僕はテントを出て、彼女の後を追った。

彼女は、海沿いにある碑の前にたちつくして、碑文を見つめていた。

「人間は神々と競うべきではない・・・」と、そこには書かれていた。

背後から近づいた僕に、振り返りもせず彼女は、

「人が溺れ死ぬ話はいや」と、言った。

「冬は寒くていや、溺死なんてやっぱり夏じゃなきゃ」とも、その時彼女は言った。確かに言った。

多分それはすでにサインだったのだ。彼女はもうとっくに、自分の死にざまを計画していたのだ。去年ひとりで北海道へ旅立つことも、その帰路でのフェリーからの投身自殺という突拍子もないやり口も、一昨年のあの時点ですべては計画ずみだったのだ。一昨年のツーリング中のすべての出来事が僕に向けてのサインだったのだ。ただ、その符号を、僕が全く理解しなかっただけなのだ。

僕はアスファルトの上に大の字になって横たわり、白けてゆく空を見上げた。彼女の計画の一部始終を理解しようと考えを巡らせた。ただ呆けたまま時間が過ぎてゆくだけで、何も考えとしてはまとまらなかった。そのうち、沈みこむように、重い眠気に誘われた。

眠りに導かれてゆく意識に向かって、オートバイの排気音が近づいてきた。音は最初、国道を遠く北から走り抜けてきて、減速し、駐車場に入り、ゆっくり僕の方へ近づいてきた。僕のすぐ脇まで来て、キッという短いブレーキの軋みを残して、オートバイは停車した。小気味良く耳に響いていたエンジンのアイドリング音が停止すると、周囲は再び静寂に包まれた。

目を開くと、黎明の空で埋め尽くされた視界の片隅で、茜がオートバイにまたがっていた。

「おじゃまだったかしら?」と、茜は僕を見下ろして言った。

「やあ」と、僕は上体を起こして、答えた。

茜はヘルメットとグローブを外し、オートバイを降りて、僕の隣に座り込んだ。彼女はジャケットの胸ポケットから何かを取り出した。

「これ」と言いながら、茜が僕に手渡したのは、ペンションの食堂の壁に飾られていた、例のポラロイドだった。

「貴方がでかける時、エンジンの音で目が覚めて、その時突然気付いたのだけど・・・」と、茜は言った。

「去年、彼女が何か書き込んでいたのは、ノートじゃなくて、これだったの」と、彼女は、写真を持った僕の手を優しく掴んで、裏返した。

写真の裏側には、青いボールペンで、翠の、右肩上がりの文字で、書き込みが残されていた。

青、もはや青でなく蒼、ただひたすらに蒼。

溶け落ちることなく、姿も持たぬ蒼。

青、もはや青でなく蒼、ただひたすらに蒼。

時折、私は波を感じ、海を知る。

茜は僕の隣で膝を抱えて座ったまま、黙りこくっていた。僕は、吐き出したい言葉が浮かぶたび、何度か口を開いたが、あまりにもの白々しさに、溜息にしかならなかった。

僕はジャケットのポケットをまさぐって、タバコとライターを取り出した。

「吸うんだ?」と、茜が意外そうに言った。

「うん、たまにはね」と答えると、

「私にもちょうだい」と、茜は言った。

「吸えるの?」と、仕草だけで問いかけた僕に、

「間が必要なとき、くらいわね」と、茜は微笑んだ。

僕が、ライターに火をつけて、茜に差し出すと、彼女は首を横にふりながら、

「人に火を点けてもらうの、嫌いなの」と言った。

茜は、ライターを自分の手に取って、ゆっくりとタバコを銜え、火を点けた。

結局僕らは、タバコを一本吸い終えても、何も話すことが見つからなかった。

茜は大きな溜息をついて、

「もどりましょう。もう日の出になるわ」と、言った。

僕は小さく頷いて、写真をジャケットの胸ポケットにしまった。

茜が立ち上がり、続いて僕が立ち上がった。彼女がオートバイに跨り、ヘルメットをかぶる一連の動作を眺めてから、僕は自分のヘルメットをかぶり、バイクに跨った。

「前を走ってくれるかい?」と、僕は彼女に尋ねた。

彼女はヘルメットのシールドを下ろしながら、僕の方を振り向いて、大きく頷いた。そして正面を向き直り、サイドスタンドを蹴り上げて、エンジンを始動するなり、大きくUターンして、駐車場を飛び出していった。僕も急いで茜の後を追った。

村道浜猿払エサヌカ線

猿払公園の夕暮れ

浜鬼志別

浜鬼志別

宗谷岬へ続く道

浜猿払にて

インディギルガ号遭難者慰霊碑

インディギルガ号遭難者慰霊碑

遭難者慰霊碑の碑文

日露友好記念館にて