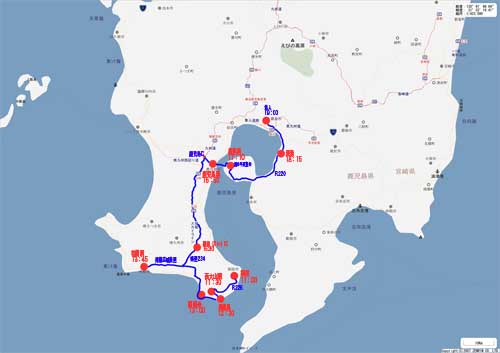

指宿 ー 枕崎 ー 桜島 ー 霧島 編 ・ 4月30日(水) |

日本最南端の駅から眺める開聞岳

西大山駅と指宿枕崎線

日本最南端の駅に揺れるホクレンフラッグ

西大山駅のホーム

西大山駅の時刻表

開聞岳周回道路 花潮崎付近にて

南薩摩広域農道

枕崎駅

枕崎駅にゆれるホクレンフラッグ

枕崎駅時刻表(ここを発する列車は一日たったの6本)

線路の尽きた果てにあるのは・・・、なんとドラッグストアだった。

「だいとく」のカツオラーメン、美味!

黒豚づくしのラーメンとミニ丼

だいとく

指宿スカイライン

(走るのに夢中で画像はないが、錦江湾や桜島が見渡せる)

鹿児島本港(鹿児島ー桜島フェリーの船上から見渡す桜島)

桜島 湯之平展望所

湯之平展望所から見渡した錦江湾

R220から見渡す夕暮れの桜島

(5/1)編へ

|

||

まあ「お守り」がわりに

あんまり当てにせず、「お守りがわり」と考えていた方が良いのがレーダー探知機。計測器が常時電波を出していたころスピード取り締まりでは役にたったが、取り締まり機器が測定時のみ電波を出すようになってからは、あまり当てにならない。 速度取り締まり機の業界なんて、ガードレールや道路標識の業界同様、独占・寡占の癒着構造のお手本みたいなものなんだろうなあ。いわゆるステルス型レーダーなんてとんでもない値段がするらしい。このため、取り締まり機器の入れ替えにも膨大な予算が必要で、一気にまとめて新型取り締まり機が導入されるわけではない。 「おかげで」というのも変だが、こうした事情から、箱形・ホーン型アンテナの旧型取り締まり機は、現在でもまだ結構使われていて、こうした常時大出力の測定器には、「どんないい加減なレーダー探知機」でもそこそこ反応する。 新型の取り締まり機器に対しては、電波(10.525 GHz )が漏れてこない以上、どんな受信機を用いても、対応のしようがない。先行車を測定しているときの電波は捕捉可能だが、遠距離からそれに反応して警告を発するように閾値を下げた仕様にすれば、誤作動が増加する。そこでレーダー探知機メーカー各社は、GPSによる取り締まり頻発地域の警告機能だったり、いわゆるカーロケ信号や取り締まり連絡用無線(350.1MHz)の受信機能などを付加して、まさにあの手この手でマルチメディアなレーダー探知機へと方向転換を図っている。 それでも、カーロケ信号は現状ではまだ普及率が低く、連絡用無線波なども、取締りに際して必ず使われているものではない。GPSの取り締まり頻発ポイントなんかも結構ずさんな口コミ情報に基づいて登録されているわけで、これらを当てにすると痛い目を見る。 そんな経緯から、あくまで「お守り」としてレーダー探知機について語ることになるのだが、先述のように、「必ずしも有効性が期待されない商品」を論ずるに際しては、「どれだけのオタク度的アピール」を持ってそれがつくられているかが重要。「自分のつくった製品はこんなに凄いぞ」という自負に裏打ちされている商品は優秀で、いい加減でボロ儲けだけを目論んでいる商品(この手の製品の基盤なんて原価数百円だろう)は「ブー」ということになる。

ちなみに上の画像の商品は、いわゆる「レーダージャマー」なる代物。速度取り締まり電波と同じ10.525GHz を”免許不要な微弱無線局”として発信するもので、これによって測定器をjamming するというのが開発意図。ところで、微弱無線局とみなされるための、同周波数帯における法規の規定は「毎メートル3.5fマイクロボルト(

fはGHzを単位とする周波数)、毎メートル500マイクロボルトを 超える場合は

毎メートル500マイクロボルト」とされている。果たしてこの程度の出力で速度取り締まり機を誤作動させることができるだろうか。測定器のアンテナの目前で作動させれば目論見通りの結果が得られるかもしれないが、通常の取り締まり時におけるアンテナと被測定車との距離にをもっては、出力不足なのは言うまでもない。

上の一連の画像は自分が使ってきた、TANAXのオートバイ向け商品の歴代二種。ともに、受信機本体と警告用のLCD部をオートバイの車体に設置して、警告音はワイヤレスのレシーバーを介して聞くというタイプのもの。ワイヤレスの便利さから、2機種続けて購入した。共にレシーバーはCR2032バッテリーで稼働する。先発のものは24時間くらいでバッテリーがすっかり消費されてしまったが、後発品ではこれが改善されていて、2-3日は稼働する。さらに後発のものにはカーロケ信号受信機能が付加されている(最新の機種にはGPS機能も搭載されている)。 「機能的にはどうなのか?」という問いに関しては、あまり答えたくない。他のオートバイ向けの”ぐだもの”アフターマーケットパーツと同等には機能する、というのが適当だろうか。事実だけを述べると、VZ-400は使用期間1年少々で、誤作動を起こして警告音が鳴りっぱなしになり、ゴミ箱ゆき。いわゆるステルス波相手だと、全く鳴らないに等しかった。VZ-5000はいわゆるHシステムなんかにも、それなりに反応する。都内で白バイのカーロケ信号を拾ってくれたこともあった。まあ、しかし定価39,900円に値する価値があるかと言えば・・・???。今回の九州ツーリングにも携行したが、覆面を含むパトカー数台に遭遇してもカーロケ反応はなし(カーロケが導入されていないのだから仕方ない)、Hシステムは真下を通過するときに「ピロッ」と鳴った。 そういえば、学生の頃は、お金もなかったし、ホームセンターで特売の自動車用レーダー探知機を購入し、これに自作のアンプ基盤とミニスピーカーを追加して使用していた。街中で自動ドアなどに反応した時、大音量の警告音に驚いて歩いている人がこちらを振り向くので恥ずかしかった。雨天時の防水はビニール袋をかけただけだったが、何年も壊れずに機能し続けた。 人の振り返る恥ずかしさを避けようとして思いついたのが、自作のFMのトランスミッタ基盤を探知機の基盤に付加して、警告音を小型のFMラジオで聞くという仕様変更。これは思いつきは良かったのだが、トランスミッタが探知機に干渉して、誤作動を起こしてしまった。音声入出力回路にオペアンプを組み込んだり、基盤同士を離したり、いろいろとトライアンドエラーを繰り返して、かろうじて使用に耐えるようにはなったのだが、あれこれ改造しているうちに探知機の基盤を飛ばしてしまった。まあ、イアホン一つ繋げばそれで良いのだが、バイクと人間がコードで繋がれているのが危なっかしくて、どうも自分は好きになれない。 九州ツーリングからの帰宅後、車体の整備にあわせて、ナビやら無線やらレーダー探知機やらの”おちゃらけ電装品”も一通り見直すことにした。そこであらためて実感したのが、「オートバイ用」と銘打ったこの手の商品には、「品質管理のかけらもない」ということ。思いつきだけで開発され、きちんとした商品テストもなされないままに販売されたものが実に多い。ことにレーダー探知機に関しては四輪用に作られたものの方が遙かに優れていて安価である。四輪用のものも、最近はアンテナ部と表示部がセパレート化された商品が多く、アンテナ部は車外での使用を前提に防水加工されている。これならば表示部だけに防水対策を施せば、オートバイでも使用できる。価格的にも実売1万円を切る高機能な商品が数々販売されている。

僕の興味をひいたのは、学生時代の夢を彷彿とさせてくれるFMトランスミッタ機能内蔵のマルハマGPS-9500LS。ステレオミニジャックの音声入力端子まで付いていて、ここからの入力と本体からの信号をミキシングしてトランスミッタで飛ばしてくれる。「MP3プレーヤーからの音声出力と警告音をあわせてカーステレオで聞く」というのがメーカーの開発意図のようだが、オートバイで使用するに際しては、ポケットに入る小型のFMラジオとヘルメット内蔵スピーカーがあれば、それでこと足りる。あの学生時代の「紐なし探知機」の夢が、半田ごてなしに、「電子回路の基礎知識」もなしに、こいつを買ってビニール袋に包むだけで、実現するのである。 レーダー探知機としての本来の機能や、GPS登録ポイントの更新などに関してはユピテルの商品が圧倒的に優れていて、これに比べるとGPS-9500LSは多少見劣りがする。しかし、FMトランスミッタ機能内蔵の機種は他社の現行ラインナップには存在しないし、探知機として見ても、現在使用中のオートバイ用のものに比べれば遙かに高機能なのは間違いない。 といった経緯で、早速購入してみましたGPS-9500LS。実売価格約9,500円程度。XJRはホイールのクラックを機に各所整備中なので、R1に仮装着してテストしてみた。

レーダー探知機としての性能については、まだ何とも言いようがないが、内蔵のFMトランスミッタは結構いい案配に機能する。ラジオ側をモノラルにしてノイズ抑制をかけ、GPS-9500LS単体での警告音を聞く分には十分使い物になる。 ところが、これにMP3プレーヤを繋いで、そこからの出力と警告音をミキシングして聞く段になると話が変わってくる。先述のナビのように車体から電源を取るプレーヤーと接続すると、かなり気になるウネリ音が発生する。いろいろ対策を施してみたが、納得できるほどの改善にはいたらず、結果的に電池で駆動するMP3プレーヤを使うしか方法がない(元々それを目的に設計されているのだろう)。 次いで、MP3プレーヤーと9500LSとのマッチングの問題。入出力のインピーダンスのマッチングについて結構シビアで、音がこもらず、歪まず、ノイズも気にならない出力特性のMP3プレーヤーを選択する必要がある。 このあたり、一発で上手くいかなくて、何とかなりそうだから余計おもしろい。結局、オシロスコープやら、半田ごてやら、自作の基盤やらを久々に持ち出して、格闘する羽目となる。その結果は、また後日のコラムで。

|