米子から琵琶湖・5月4日(日)編 |

前日までのゆったりペースがたたって、5月4日朝の時点ではまだ米子。

自分は5月6日までに、埼玉へ帰り着けば良いのだが、GW最終日にあたる5/6は各高速道路上り線が渋滞するのは目に見えている。

車の流れを掻き分けて距離を稼ぐのもシンドイので、取り敢えず今日のうちにS嬢宅のある彦根まで帰ってしまおうという話になった。

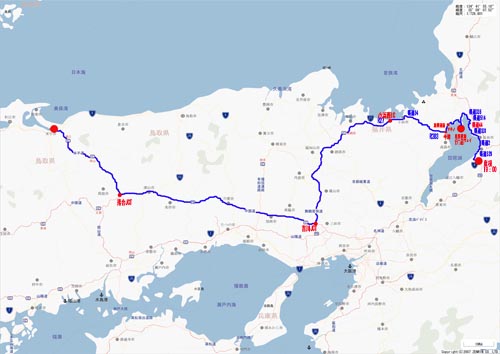

そこで結局、高速をひた走り、かつ大阪・京都の渋滞をさける以下のルートとなった。

奥琵琶湖パークウェイ展望台から見下ろす琵琶湖

奥琵琶湖パークウェイ展望台からの眺望

秋の海津大崎(今回のツーリングの画像ではありません)

秋の琵琶湖パークウェイ(今回のツーリングの画像ではありません)

彦根ー埼玉(5/5)編へ

|

||

パンクと思いきや・・ 彦根のS嬢宅まで無事帰りついたのが午後7時過ぎ。彼女がどう考えているかは別にして、僕にしてみれば、「怪我もさせずに無事送りとどけたぞ」という安堵感と、「あとの日程は自分勝手なペースで思う存分走れるんだ」という開放感に満たされていた。 S嬢宅にバイクを置いて、彼女の車に乗せてもらって近くのラーメン屋まで出かけ、「九州・山陰ツーリング無事終了」の祝杯をあげ、再びS嬢宅に帰りついたのが午後10時過ぎ。そのあと僕は4-5時間だけ彼女の家で仮眠させてもらって、夜明け前に彦根を発つ段取りになっていた。 S嬢が自宅で車を駐車させる時に、ヘッドライトの灯りが僕のオートバイを後ろから照らし出した。その時、僕は「あれ?」と思った。なんだかオートバイの立ち姿に違和感があるのである。「ごめん、ちょっとバイク照らしてくれる?」と、彼女に頼んで、ヘッドライトを当ててよく見ると、リヤタイヤがへしゃげている。タイヤが潰れた分、車高が沈んで、サイドスタンドに押され、バイクは右に倒れそうなくらい直立していた。 「あちゃ、パンクだわ・・・」。面倒くさいなあ、と思いつつ、暗がりの中で早速パンク修理に取りかかる次第となった。 ところが、である。マグライトで照らしながらパンク痕を探したのだが、どこにもそれらしき痕がない。仕方なく彼女の家から中性洗剤とバケツを借りてきて、タイヤをサイドウォールまで濡らし、Co2ボンベを吹き込んで確認するが、どこにも泡はたたないし、エア漏れの音もしない。 かれこれ1時間近くを費やしても、パンク痕は見つからず、眠気も手伝って少々苛立ってきた。どうせタイヤは今回のツーリングで摩耗しきっていて、帰宅次第交換するつもりだったし、面倒くさくなって、ここぞ、とばかりに携行していた瞬間パンク修理剤を吹き込んだ。吹き込んで、20分ほど辺りを走り回り、セルフのスタンドに飛び込んでエアを補充。S嬢宅に帰宅して空気圧を測定しても、スタンドで計った2.5のままだった。 まあ、これでいいや、これで出発前に空気圧を計って低下していたら、出発を遅らせて、明るくなってから考えよう。そう考えて、荷物を再度バイクにくくり付けて、早々眠りについた。

明朝4時前に起床して、早速バイクのところまで行って空気圧を計ると、2.4だった。昨夜パンク修理剤を吹き込んでから、かれこれ4時間ほどは経過しているし、タイヤの冷却を考えれば空気漏れはないに等しい。訳のわからんトラブルを抱えてフラフラするのは嫌だし、ついでに空は小雨模様で、これから雨足は強まるとの予報。早速彦根ICに飛び込んで、そのまま帰宅の途についた。 オートバイの夜間走行でこころもとないのはヘッドライトの暗さ。自分のオートバイはバッテリー直のハーネスを引いて、ハイワッテージのランプを入れている。ついでにロングツーリングの際は、完全クリアのシールドを持参して夜間はそれを装着する。それでも、x00km/hrくらいになると、スピードはとっくにヘッドライトの灯りを追い越している。こんな時にありがたいのが、いいペースで走ってくれる車。この晩の名神でも米原JCTを過ぎたあたりで結構飛ばしている車に追いつき、その後にくっついて、小牧JCTから中央高速に滑り込んだ。「途中で数回空気圧を確認しながら走ればいいや」なぞと考えていたが、車線変更やコーナーでもタイヤの違和感はなし。先導してくれる車はほぼ1x0km/hrキープで走ってくれるし、へたくそなドライバーと違って余分なブレーキを踏まない。夜明けまでは、こんないいペースの車を逃したくなかった。 中津川トンネルを抜けると、完全に夜が明けて、雨足も弱まった。少々ペースをあげたくなって、先導してくれた車に挨拶して追い越してゆく。駒ヶ根を過ぎたあたりから、なんとなく車線変更時にタイヤのふわつき感をおぼえるようになった。空気圧が低下しているに違いない。もともと諏訪湖SAで給油の予定だったし、そこまでたどり着けば、自宅まではせいぜい100km強、諏訪まではなんとか走りきってしまいたかった。 若干だけペースを落として諏訪湖ICに辿り着いたのが、午前6時前。給油のついでにエアを入れさせてもらうと、空気圧が1.0しかなかった。その時ふとホイールを眺めながら、目についたのが「Hx Pxxxx」なる製造メーカーのロゴ。その瞬間、「あ、ホイールが割れたんだ」と僕は気づいた。 昔、草レース仲間の多くが、軽量かつ安価であるということに惹かれて「ハ社」のホイールに飛びついた。ところが、こいつ、よく割れるのである。割れるといっても一気にクラックが入ってタイヤがへしゃげてしまうなんて事例は少なく、大概の場合、なんだか知らないうちにエアが抜けていって、よく見てみるとホイールにクラックが入っていたという場合がほとんどだった。 数年して、案の定、同社のマグホイールは回収される運びとなり、これを機に「ハ社」は滅びた。「どうやらロシアでホイールつくってたらしいぜ、だからボロいんだ」なんて、悪口をたたいている者もいたが、これは的を外れている。航空軍事的用途で切磋琢磨されていたロシアのマグネシウム・アルミニウム鍛造技術は世界でも秀でていて、ソ連邦崩壊後にこれが、一般産業向けに開放された。ロシア製マグネシウム・アルミ製品は秀逸であるというのが、業界の常識である。問題があったのは「ハ社」及び関連企業の設計及び製品管理であろう。回収対象商品はマグネシウムホイールだけだったが、アルミ製品もよく割れた。僕もフルバンクでバンプした際にフロントホイールのリムが開いて、交換したことがある。「まあいいや、せいぜい3年でだめになるだろうけど、せっかく買ったのだから割れるまで使おう」と考えていたのだが、僕のアルミホイールは秀逸だったらしく、かれこれ8年近くの使用に耐えた。そして、そんなトラブルの事など、その朝まですっかり忘れていた。 こうなったらもうつべこべ言っても仕方ない。取り敢えず走れるうちに自宅まで走ってしまおう。瞬間パンク修理剤は幸いなことにすぐには固まらない。こいつがベトベトしているうちは少なからずエア止めの効果があるだろう。硬化してしまう前に自宅までたどりついてしまおう。ホイールをさっと見渡してもクラックの位置は見定められなかった。確認している間にパンク修理剤が硬化してしまうのも嫌だったし、すぐに事故に直結するようなクラックではなさそうなので、早速出発した。 万一にそなえて極力一般道を走ろうと思い、諏訪インターをおりて、R299を麦草峠へと向かった。ところが一般道へ下りて、20キロほど走ったところで、さっき入れたばかりのエアが急に抜けだしてきた。昨夜の修理で手持ちのCO2ボンベは使い果たしてしまっていたし、近隣のGSは早朝すぎて皆開店前だった。しかたなくノロノロと諏訪IC近くまで引き返し、今開いたばかりのスタンドへ飛び込んで、エアを入れさせてもらった。水で濡らしながらホイールを確認すると、やはり小さなクラックが入っていて、そこからエアが漏れていた。多分、瞬間パンク修理剤がほぼ硬化してしまったのだろう。

店員さんに尋ねるとそのスタンドには瞬間パンク修理剤は置いてないという。諏訪にもホームセンターはあるだろうが、開店までにはまだずいぶん時間があったし、そんな時間まで待ってGWの渋滞に引きずりこまれるのもシャクだった。 幸いなことに昨夜修理につかった瞬間パンク修理剤を、僕は捨てずに持っていて、缶の中にはまだ少々溶液が残っていた。いったんエアバルブの虫を外して、タイヤのエアを抜き、それから残りのパンク修理剤を吹き込んだ。店員さんが持ってきてくれたお湯を缶にかけながら、残っている限りの修理剤を吹き込んでから、足りないエアを補填した。辺りを10分ほど走り回って、再びスタンドに戻って確認すると、「奇跡的に(スタンドの店員さん曰く)」エア漏れは止まっていた。エアを3.0まで入れ、店員さんに心ばかりの謝礼を残して、早速再出発。 その後R299、R141と一般道を抜け、佐久ICから上信越道へ飛び込み、自宅に辿り着いたのが午前10時過ぎ。自宅についてエア圧を計ると、1.6も残っていた。ああ、ありがとう・・・、瞬間パンク修理剤!!

|